श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद्वरवरमुनये नमः श्री रंगदेशिकाय नमः

<< परिचय

अहं वेद्मि महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् ।

वसिष्ठो ऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः ।। १.१९.१४ ।।

प्रतिपदार्थ:

महात्मानं : महात्मा

सत्यपराक्रमम् : (एवं) सत्यपराक्रम (जिनका पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है|)

रामं – राम को

अहं – मैं

वेद्मि – जानता हूँ

महातेजा – महान तेज से युक्त

वसिष्ठोऽपि – वशिष्ठ भी (जानते हैं)

च इमे तपसि स्थिताः – और ये अन्य तप में स्थित (ऋषि) भी जानते हैं|

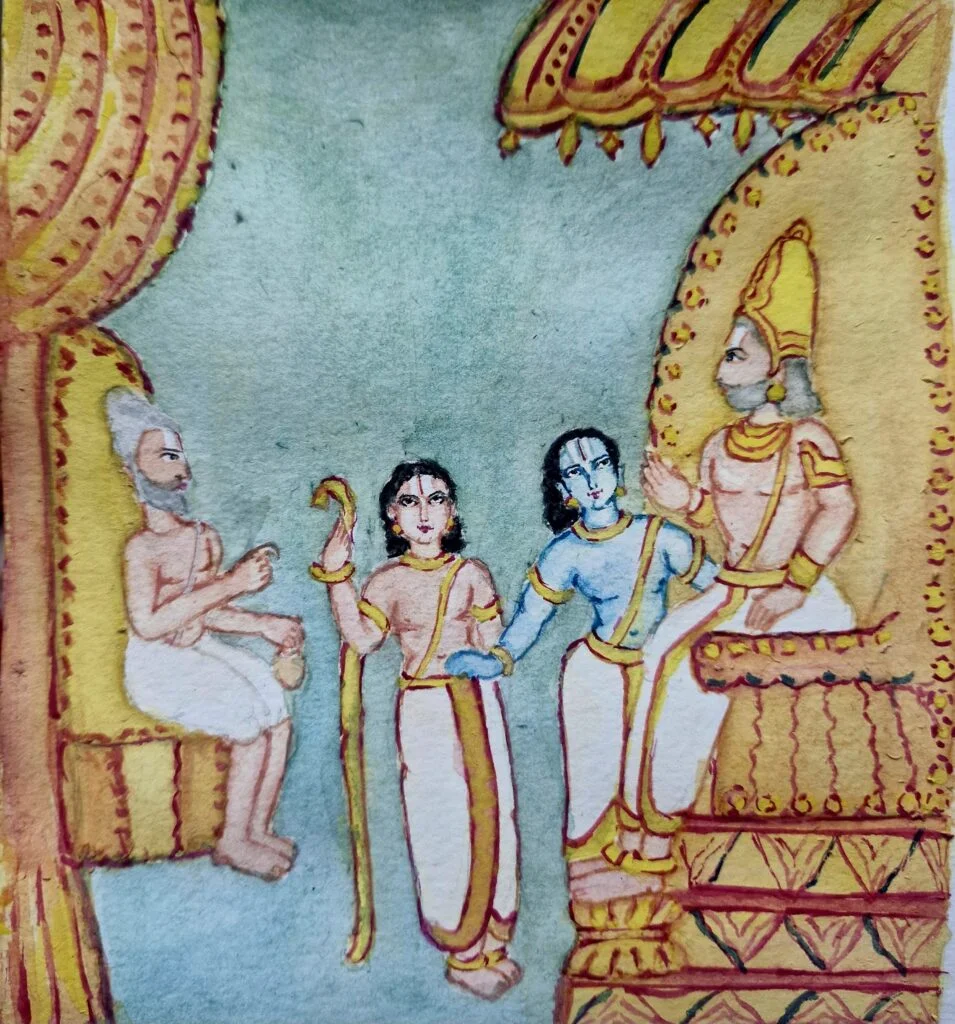

साधारण अर्थ

यह श्लोक विश्वामित्र मुनि द्वारा बोला गया है, जब रक्षा हेतु राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को भेजने की अनुमति माँगते हैं| राम के प्रति अतिशय प्रेम के कारण एवं राम से वियोग सहन करने में असमर्थ दशरथ मूर्छित हो जाते हैं| तब विश्वामित्र मुनि कहते हैं, “मैं महात्मा और सत्यपराक्रम राम को जानता हूँ, वशिष्ठ भी जानते हैं और यहाँ उपस्थित, तपस में स्थित अन्य मुनि भी जानते हैं|”

अवतारिका

विश्वामित्र संशय करते हैं कि श्री राम की आयु कम होने के कारण दशरथ उनकी महानता, शौर्य एवं अजेयता को नहीं जानते| इस कारण वे भगवान के अजेय गुणों को बताते हैं|

राजा कौशिक से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बनने की कहानी

(महर्षि की कहानी यहाँ इसलिए बताई जा रही है ताकि हम श्री राम के शौर्य एवं वैभव के बारे में बोलने वाले वक्ता की महानता जान लें|)

ऋषि बनने से पूर्व विश्वामित्र एक कौशिक नाम के राजा थे| एक दिन शिकार आखेट करते हुए वन में वो वशिष्ट ऋषि से मिले| महर्षि विश्वामित्र ने अपनी दिव्य गौ कामधेनु की कृपा से राजा एवं समस्त सेना को बहुत उत्तम भोजन करवाया| कामधेनु की विशिष्टताओं से प्रभावित होकर राजा कौशिक उन्हें गौ उनके नियन्त्रण में देने को कहते हैं, किन्तु वशिष्ठ ने नकार कर दिया| इस विषय पर राजा और महर्षि में तकरार हुआ, किन्तु, मात्र अपने अपने ब्रह्म-दण्ड से महर्षि वशिष्ठ ने राजा के सभी अस्त्रों एवं शास्त्रों को विफल कर उन्हें पराजित कर दिया|

वशिष्ठ ऋषि के समान शक्ति पाने हेतु राजा कौशिक ने कठोर तप किया| मध्य में अनेक विफलताएं एवं अड़चनें आयीं किन्तु सबसे पार पाकर राजा प्रथम तो राजर्षि बने, उसके पश्चात बन गए ब्रह्मर्षि विश्वामित्र| विश्वामित्र की महिमा जानने के क्रम में ही शकुन्तला, दुष्यन्त एवं भरत की कथा भी आती है| राजा कौशिक की तपस्या से डरे हुए इन्द्र ने तप को भंग करने हेतु मेनका नाम की अप्सरा को भेजा| राजा उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गए एवं उन दोनों की एक पुत्री हुयी शकुन्तला जिनका विवाह दुष्यन्त से हुआ, जिनके पुत्र भरत के वंशजों ने अनेक वर्षों तक भारत पर शासन किया एवं इस भूमि खण्ड का नाम भारत देश हुआ|

इस प्रकार अनेक व्यवधानों के बीच स्थितप्रज्ञ होकर उन्होंने दृढ तपस्या की एवं ब्रह्मर्षि बने|

पेरियवाच्चान पिळ्ळै के व्याख्यान के अंश

अहं : मैं

वेद्मि : जानता हूँ

महर्षि विश्वामित्र कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि श्री राम परमात्मा हैं किन्तु नृप दशरथ श्री राम के वास्तविक पहचान के बारे में अज्ञात हैं|

‘अहं वेद्मि’ वाक्यांश के ११ अर्थ, विभिन्न शास्त्र प्रमाणों के साथ, आचार्य बताते हैं:

- प्रथम अर्थ: मैं जानता हूँ कि श्री राम परमात्मा हैं, किन्तु तुम नहीं जानते क्योंकि भगवान को केवल आन्तरिक दृष्टि (शुद्ध अंतःकरण/मन) से ही देखा जा सकता है, बाह्य दृष्टि से नहीं |

विश्वामित्र कहना चाहते हैं कि तपस से परिशुद्ध हुए अपने मन से वह यह देख सकते हैं कि श्री राम परमात्मा हैं किन्तु बाह्य दृष्टि के कारण दशरथ श्री राम को मात्र अपने पुत्र के रूप में देख रहे हैं|

पेरियवाच्चान पिळ्ळै निम्न प्रमाण उद्धृत करते हैं:

(मुण्डक उपनिषद् ३.१.८)

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मण वा।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥

अर्थ: ब्रह्म को न चक्षु ग्रहण कर पाते हैं न वाणी, न अन्य इन्द्रिय उसे ग्रहण कर पाते हैं; उसे न तपस्या से ग्रहण किया जा सकता है न कर्मों के द्वारा; जब मन (अंतःकरण) ज्ञान के प्रसाद से विशुद्ध हो जाती है, केवल तभी ध्यान की अवस्था में उसे देखा जाता है।

(विष्णु धर्म २७३.२)

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा मनसा तु विशुद्धेन|

अर्थ: परमात्मा को केवल विशुद्ध मन से ही दर्शन किया जा सकता है न कि साधारण (बाह्य) दृष्टि से।

पेरिय तिरुवन्दादि

कट्कण्णाल् काणाद अव्वुरुवै नॆञ्चॆन्नुम् उट्कण्णेल् काणुम् उणर्न्तदु | २८

अर्थ: हमारी बाह्य आँखें केवल मोर (मयूर) के पंखों में विद्यमान आँखों की भाँति हैं (शोभा की वस्तु मात्र, उपयोगी नहीं)| जिस दिन हमारे हृदय की आन्तरिक आँखें उन्हें देखेंगी, तब ये बाह्य आँखें भी देख लेंगी|

- द्वितीय अर्थ: श्री राम ही परमात्मा हैं यह मैं देख सकता हूँ किन्तु तुम नहीं क्योंकि श्री राम को परमात्मा जानने योग्य ज्ञान मैंने प्राप्त किया है|

विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे समझ है क्योंकि मैंने अनेक आचार्यों का प्रणिपात, परिप्रश्न एवं सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया है, जबकि दशरथ राजा हैं| उन्होंने आचार्यों की सेवा नहीं की है अपितु उनकी सेवा में कई लोग लगे रहते हैं एवं मन्त्रीगण सदैव उन्हें देखते रहते हैं|

पेरियवाच्चान पिळ्ळै निम्न प्रमाण उद्धृत करते हैं:

ज्ञानावृद्धा मया राजन् बहवः पर्युपासिताः (महाभारत सभा पर्व)

हे राजन! मेरे द्वारा ज्ञान में वृद्ध अनेकों का पूजन किया गया|

- तृतीय अर्थ: मैं श्री राम को परमात्मा देख सकता हूँ किन्तु तुम नहीं देख पाते क्योंकि मैं सदा दर्भ/कुश घांस के साथ देखा जाता हूँ और तुम सदा धनुष-बाण के साथ|

दर्भ/कुश घाँस से युक्त होने का अर्थ यहाँ विश्वामित्र के तपस्वी होने से है जबकि नृप होने के कारण दशरथ युद्धों में उलझे होते हैं|

- चतुर्थ अर्थ: मैं श्री राम को परमात्मा देख सकता हूँ किन्तु तुम नहीं देख पाते क्योंकि मैं जटा युक्त केशों वाला हूँ जबकि तुम्हारे शिर पर राजमुकुट है|

जटाएँ युक्त केश होने का अर्थ है विश्वामित्र का तपस्वी होना| जबकि राजा होने के कारण दशरथ का समय प्रजा पालन एवं राज्य की रक्षा में ही जाता था|

- पञ्चम अर्थ: मैं श्री राम को परमात्मा देख सकता हूँ किन्तु तुम नहीं देख पाते क्योंकि मैं सत्त्व गुण में हूँ और तुम रजोगुण में हो|

विश्वामित्र तपस्वी होने के कारण विश्वामित्र का समय तप में ही जाता था, इस कारण वे सत्त्वगुण में थे जबकि कर एकत्र करना, राज्य की सीमाओं का विस्तार करना आदि कर्तव्यों के कारण राजा रजोगुण (चिकीर्षा, क्रोध, प्रतिरम्भ आदि) में होते हैं| सत्त्व गुण में ज्ञान एवं आनन्द का प्रसार होता है जबकि रजोगुण में ज्ञान और आनन्द का आच्छादन हो जाता है|

- षष्ठ अर्थ: मैं श्री राम को परमात्मा देख सकता हूँ किन्तु तुम नहीं देख पाते क्योंकि मैं गुरु चरणों के नीचे आसन लेकर बैठता हूँ जबकि तुम ऊँचे राजसिंहासन पर बैठते हो|

नीचे स्थित होने का अर्थ है कि विश्वामित्र अपने आचार्य के शेष होने के कारण परमात्मा को जानते हैं जबकि ऊँचे सिंहासन पर बैठे राजा का समय आचार्य सान्निध्य में नहीं बीतता है|

- सप्तम अर्थ: मैं श्री राम को परमात्मा देख सकता हूँ किन्तु तुम नहीं देख पाते क्योंकि मैं सदैव योग (ध्यान) में रहता हूँ जबकि तुम भोग में|

योग का अर्थ है भौतिक शरीर, मन, आत्मा तथा परमात्मा के बीच समन्वय| यहाँ योग का अर्थ है कि ध्यान की अवस्था में सदैव परमात्मा का साक्षात्कार करने के कारण परमात्म-स्वरूप को जानते हैं| दूसरी ओर राजा होने के कारण भौतिक सुखों का आनन्द ले रहे राजा दशरथ परमात्म-तत्त्व को नहीं जानते|

- अष्टम अर्थ: मैं श्री राम को परमात्मा देख सकता हूँ किन्तु तुम नहीं देख पाते क्योंकि मैं मोक्ष लाभ के लिए यज्ञ करता हूँ जबकि तुम लौकिक कामना के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ करते हो|

मोक्ष में रूचि का अर्थ है विश्वामित्र संसार से विरक्त थे और इस कारण परम सत्य को जानते थे| दूसरी ओर पुत्र कामना से यज्ञ करने से यह समझ आता है दशरथ सांसारिक मोह में फँसे थे और इस कारण सत्य को नहीं समझते हैं|

- नवम अर्थ: मैं श्री राम को परमात्मा देख सकता हूँ किन्तु तुम नहीं देख पाते क्योंकि चार पुरुषार्थों में मेरी रूचि धर्म और मोक्ष में है जबकि तुम्हारी रूचि अर्थ और काम में है|

पुरुषै: अर्थ्यते इति पुरुषार्थ:| अर्थ यानि साध्य/ लक्ष्य/ प्रयोजन| मनुष्यों के अभिलाषित लक्ष्य को पुरुषार्थ कहते हैं| पुरुषार्थ ४ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष| संसार से विरक्त एवं परमात्मा में अनुरक्त मनुष्यों का पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष होता है| भगवद-विषय में अज्ञानी एवं सांसारिक कामनाओं में अनुरक्त मनुष्यों का पुरुषार्थ अर्थ और काम है|

- दशम अर्थ: विश्वामित्र आगे कहते हैं परमात्मा के विषय में वह भी पूर्ण रूप से नहीं जानते क्योंकि ब्रह्मा जैसे प्रमाता भी पूर्ण रूप से परमात्मा को नहीं जानते|

पेरियवाच्चान पिळ्ळै निम्न प्रमाण उद्धृत करते हैं:

बृहदारण्यक उपनिषद् (४.३.६) : नेति नेति

(न इति, न इति) अर्थात इतना ही नहीं, इतना ही नहीं| ब्रह्म के गुण एवं यश अनन्त हैं| इस कारण ब्रह्म के विशेषणों को बता पाना सम्भव नहीं है|

कठोपनिषद १.२.२५ : क इत्था वेद यत्र सः ॥

अर्थात: ‘वह’ ऐसा है, इस प्रकार से ‘उसे’ कौन जान पायेगा?

तिरुवाय्मोऴि (सहस्रगीति) ८.३.९

तिरुमाल्! नान्मुगन् *चॆञ्जडैयान् ऎन्ऱिवर्गळ् *ऎम् पॆरुमान् तन्मयै *यार् अऱिकिऱ्-पार्?

(संस्कृत पद्य रूपान्तरण:

श्रीमन् ! चतुर्मुखो रक्तजट इत्येते, स्वामिनः स्वभावं के वा ज्ञातुं शक्नुवंत्युक्त्या किम् ।

एकमहाकारण ! कालस्वामिन् मया दास-वन्, श्यामलमहाविग्रहेति वदामि मत्प्रेमक्षुभितः सन् ॥ )

अर्थ: हे लक्ष्मीनाथ ! चतुर्मुख ब्रह्मा, लाल जटाधारी रुद्र प्रसृति बड़े देवता भी क्या सर्वेश्वर आपके स्वभाव (सौकुमार्य) को जान सकते हैं? इसे बताने से क्या लाभ ? हे अद्वितीय परम कारण ! हे काल सहित सकल पदार्थों के स्वामिन् ! हे मुझे दास रूप में स्वीकार करने वाले ! हे महानील मेघ-सदृश विग्रह वाले ! मैं प्रेमान्ध होकर कह रहा हूँ; आपके सौकुमार्य की सीमा देखकर नहीं।

यहाँ पेरियवाच्चान पिळ्ळै को शंका होती है कि कुछ अध्येताओं के मन में यह संदेह हो सकता है, इसलिए वो स्वयं ही हमारी ओर से प्रश्न करते हैं एवं उत्तर देते हैं|

यदि सभी प्रमाता एवं स्वयं भगवान भी भगवान की महिमा के विषय में नहीं जानते तो विश्वामित्र जी कैसे जान सकते हैं? यह कैसे कहा जा सकता है कि भगवान स्वयं अपनी महिमा और गुणों को पूर्ण रूप से नहीं जानते?

मुण्डक उपनिषद् १.१.१० – यः सर्वज्ञ: सर्वविद|

सर्वज्ञ: जो विद्यमान सभी वस्तुओं को जानता है|

सर्वविद: जो विद्यमान सभी वस्तुओं के गुणों को जानता है|

श्वेताश्वतर उपनिषद् ६.८ – पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च ॥

इस प्रकार भगवान स्वभाव से सब कुछ जानने वाले हैं किन्तु ये ज्ञान उन्होंने कभी आचार्य से प्राप्त नहीं किया, जैसा कृष्णावतार में उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी (तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन: ||)| इस कारण भगवान को आचार्य सुश्रुषा से ज्ञान प्राप्त न कर पाने का पछतावा था| इस कारण रामावतार में वो वशिष्ठ ऋषि के शिष्य बने एवं पूरे अवतार काल में ब्राह्मणों के सान्निध्य में रहकर उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहे|

बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता। (श्री रामायण २.२.३३)

- एकादश अर्थ: विश्वामित्र जी कहते हैं कि उन्होंने भी यह ज्ञान बहुत कठिनाई से प्राप्त किया|

पेरियवाच्चान पिळ्ळै निम्न प्रमाण उद्धृत करते हैं:

भगवद गीता १०.१०- ददामि बुद्धि योगं तम्

अर्थ: मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ ताकि वो मुझे प्राप्त कर सकें|

तिरुवाइमोळी (सहस्रागीति १.१.१)

*उयर्वऱ उयर् नलम् * उडैयवन् यवन् अवन् *

*मयर्वऱ मदि नलम् * अरुळिनन् यवन् अवन् *

*अयर्वऱुम् अमरर्गळ् * अदिपति यवन् अवन् *

*तुयर् अऱु सुडर् अडि * तॊऴुदॆऴु ऎन् मनने*

(संस्कृत छन्दानुवाद:

उच्छायशून्यमुच्छ्रयदानन्दवान् यः स, अज्ञाननिवृत्तिमत्यानन्दं दत्तवान् यः सः ।

विस्मृतिशून्यामराधिपतिर्यस्तस्य, दुःखनिवर्तकतेजश्चरणावाश्रित्य वर्द्धस्व मन्मनः ॥१॥)

हिन्दी अर्थ: हे मेरे मन ! सीमारहित उत्कृष्ट आनन्द वाले, अज्ञान-निवृत्ति पूर्वक भक्तिरूपी ज्ञान के प्रदाता, असंकुचित ज्ञान वाले नित्यमुक्तों के भी अधिपति जो भगवान् नारायण हैं, उनके दुःख निवर्तक प्रकाशमय चरणारविन्द का आश्रय लेकर उज्जीवन को प्राप्त कर ॥१॥

बृहदारण्यक उपनिषद् ४.४.२२

तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन। एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति ।

अर्थ: ब्रह्म के ज्ञान के लिए ब्राह्मण वेदाध्ययन, यज्ञ, दान एवं तप करते हैं| ब्रह्म को जानने के बाद ही मुनि कहलाते हैं|

बृहदारण्यक उपनिषद् २.४.५

श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो

अर्थ: श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन के द्वारा ही ब्रह्म को देख सकते हैं|

विश्वामित्र कहते हैं इस प्रकार के श्रम से उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान अर्जित है| इस श्रम से रहित होने के कारण दशरथ को ब्रह्म ज्ञान नहीं है|

श्लोक व्याख्यान के बाकि अंश आगे के लेखों में जारी रहेंगे|

श्री उ वे सारथी तोताद्री स्वामी द्वारा तमिल कालक्षेप, जो कि इस लेख का आधार है –

https://www.youtube.com/live/xJpAWpn1Tvc?si=28b3XAAO3gM9XyM_

अडियेन माधव श्रीनिवास रामानुज दास

(सहस्रागीति के संस्कृत अनुवाद का श्रेय: श्री रङ्गलक्ष्मी विद्यालय वृन्दावन)

आधार: https://granthams.koyil.org/2025/06/20/sri-ramayana-thani-slokam-2-english/

संगृहीत- https://granthams.koyil.org/

प्रमेय (लक्ष्य) – https://koyil.org

प्रमाण (शास्त्र) – https://granthams.koyil.org

प्रमाता (आचार्य) – https://acharyas.koyil.org

श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org